-

- 2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

1990

- 新しい書籍「高祖日蓮大士 御妙判集」が刊行されました。

- 2008年3月23日(日)

- 新しい書籍「説菩薩法」が刊行されました。

- 2008年3月20日(木)

- 新しい書籍「本門戒体見聞(全)」が刊行されました。

- 2008年3月19日(水)

- 第28回公開講演会が開催されました。

- 2007年9月28日(金)

第28回公開講演会が、平成19年9月28日、東京・乗泉寺(住職・川口日智師)を会場に開催された。

今回の講演会の講師は、お茶の水女子大学名誉教授外山滋比古先生をお招きし「こころのことば」と題して講演をいただいた。先生は専門の英文学のほか、言語学、修辞学、さらには教育論など広範な研究と評論を続けられる一方、ことばによる幼児・子供の情操教育・知育の大切さを長年説いてこられた方である。当日も、人間の心を育むのは言葉である。「三つ子の魂百まで」と言われるように、赤ん坊のうちからお母さんが、繰り返し繰り返し言葉をかけ続け子供の『絶対語感』を養うことが大切で、その言葉の習慣が第二の天性となって精神・心が培われるのだから、美しい言葉・良い言葉を使うことが大事だと話された。そして今は、多くの人が信仰というものを忘れてしまっているが、年を取って若い人達から、ああいう美しい心の老人になりたいねと言われるようになるためには努力が必要で、信仰、信心をするということは大変、人間的な価値のある経験である。どうか豊かな心を育む豊かな言葉を使っていただきたい、と結ばれた。

当日の参加者一同も改めてご信心の大切さを再認識し、また、小さいときから繰り返し教え続けるという法灯相続とも相通じるお話しを真剣に聴講していた。外山先生には、この後の質問にも丁寧にお答えいただき、あっという間の1時間半の講演であった。

- 第26回公開講演会が開催されました。

- 2006年11月28日(火)

平成18年11月28日に「第26回公開講演会」を開催した。当日は「笑う介護士」として有名な袖山卓也氏を講師にお招きして『高齢者に寄り添う介護のポイント』と題して講演いただいた。

袖山氏は「福祉に資格なんて必要ない」との理念で、自身が施設長を務めるセンターでは、ほとんど無資格・未経験の職員を集め、そのサービスは、現在多くの注目を集めている。そして、テレビや雑誌等の各メディアにも大きく取り上げられ、紹介をされている。さらには執筆活動にも力を入れ、本の出版もしておられる。また、多くの人材を育成するかたわら、老人ホームの経営の再建や、現場指導もしておられ、自分にとって「介護は天職です」と語り、寸暇を惜しんで活動をされている。

特に今回の講演で印象づけられたのが「介護にとって大事なのは、自分は人であって、相手も人です。同じ人間同士、心があれば必ず心に伝わる。普段から人を見ること。例え認知症の方であっても、一人一人違うのだから、その人の生活スタイルに合わせるのです。介護は、する人の思いや感情は必ず相手に伝わるのだから、誠意を持って接し続けることが大切」さらには「介護ということを見つめる時、自然なお手伝いをする中で、笑いがある。相手の気持ちをどう理解するかが、大事なのです。」とお話しいただいた。

私ども宗門寺院においても、急激に進む高齢化社会から、目を背けることは決して出来ない。一つの時代を築き、寺院発展のために尽くされた高齢のご信者への配慮・対応など、大いに考えさせられるお話であった。

それとともに、高齢者へのアプローチの仕方は「御議席」「お助行」「教化・下種結縁」等の場面においても、大変参考となる公開講演であった。

- 福岡日雙師とイタリアのご信者の御講席でのQ&A

- 2004年3月29日(月)

原罪と罪障の違い

Q キリスト教で説く原罪と仏教で説く罪障はどのように違うのですか。

A まったく違います。キリスト教で説くところの原罪というのは、アダムとイブが神の命に背いて原罪を作った。それが人間の背負う罪となったが、イエス・キリストがその罪を贖ったといいます。また神は神を信じるものを救い、信じないものを裁くとも説きます。

一方、仏教ではそのような罪は説かないし、私たちが誰かによって裁かれるということも説きません。Q ブッダ(仏)は人々を裁かないのですか。

A 裁きません。もし、罪というものがあるとすれば、それは他からもたらされたものではなく、自分自身が作ったものなのです。もし、裁く者がいるとすれば、それは自分自身が自分を裁くことになるのです。なぜなら、私たちが日常生活で行っていること、語っていること、考えていることは私たちの心にインプットされて種となり、カーマ(業)を形作っていくからです。

仏教でいうところの罪とは、自分自身の行いによって作った悪しきカーマのことです。人間は、それぞれたくさんの過去世を持っています。そうした過去世において積み重ねてきた悪しきカーマを罪障と呼ぶのです。Q ある人は大変幸せな境遇に生まれ、ある人は大変不幸な運命を背負って生きている。またある人は健康で、ある人は病弱である。こうしたこともカーマのしからしむるところなのですか。

A それは大変難しい質問です。すべての結果をカーマのしからしむるところというふうにみなすことはできません。それとカーマには個々人が持っているカーマ(不共業)と家族とか社会といった集団が共有しているカーマ(共業)もあります。それから物事は因と縁の複雑な相互作用によって生じるのですから、単純に考えるわけにはいかないのです。Q カーマと運命とはどう違うのですか。

A カーマは自分以外の誰かが定めたものではありません。過去に自分が形づくり、方向づけたものなのです。そして今、私たちは未来の自分のカーマを作りつつあるのです。つまり、何か自分を超えた何者かが自分の運命を決めるのではありません。Q カーマはどんなふうに形づくられていくのですか。

A 私たちは見たり、聞いたり、味わったり、匂いをを嗅いだり、肌で快・不快・寒い暑いを感じたりします。これを五官といいます。これら五官を通して心が働きます。これを仏教では意識とか六識といいます。精神分析学の創始者、シグムント・フロイトは無意識の世界を探求しましたが、仏教でもこのような無意識の世界を説きます。これを仏教ではマナ識とか七識といいます。

仏教ではこうした無意識の奥にさらにアラヤ識、あるいは八識と呼ばれる心があると説きます。そして、私たちが日常生活で見たり、聞いたり、考えたり、語ったり、行ったことはすべて、このアラヤ識に種子となって記録され、保持されていきます。

なぜ種子というかといいますと、アラヤ識に送り込まれ、記録され、保持されたものは私たちの近い将来から、未来世にかけての自分自身の運命を形づくる精神的なエネルギー、力となるからです。Q アラヤ識に記録された種子は死んでからも、次の世界に持ち越されていくのですか。

A それは大変大事な質問です。私たちが死を迎えますと、六識とマナ識は消滅してしま います。しかし、アラヤ識はエネルギーとして存続していくのです。ですからアラヤ識 に記録された種子も未来へと持ち越されていくのです。

そうやって私たちが過去世から持ち越してきた種子のなかで、今の自分の人生に悪い 作用を及ぼすものを仏教では罪とか罪障と呼ぶのです。

私たちは皆、そのような罪障を過去世から持っています。そこで、私たちは御題目を唱える前に、まず、「無始已来謗法罪障消滅」と祈るのです。

- 第13回研究発表大会が開催されました。

- 2004年3月9日(火)

佛立教育専門学校と佛立研究所共催の「第13回研究発表大会」が、去る3月9日、宗務本庁4階宗会議場で開催された。大会ではまず開会に当たり、山内日開宗務総長と佛立教育専門学校長・西田日講師の挨拶の後、講有・日丞上人の御訓辞をいただいた。

講有上人は御訓辞の中で佛立開講150年報恩ご奉公の目的は「妙法弘通による末法の一切衆生救済」であり、現代社会の抱える諸問題、特にはイラクへの自衛隊派遣等にも触れられ、これに対応すべき人材の養成と教育、弘通方策の研究を進めるためにも今大会の意義は大きく、さらに研鑽を深めることが大切、と諭された。

御訓辞に引き続き、講務客員研究員の辞令下付が行われ、以下の方々が辞令を下付された。乗泉寺 川野辺 裕幸氏

本妙寺 澤 建治氏

長薫寺 米満 弘之氏

長薫寺 米満 淑恵姉

妙深寺 鈴木 金吾氏

経力寺 堤 嘉子姉 辞令下付の後、 東洋大学社会学部教授の西山茂先生を講師にお迎えし「日本の宗教界における佛立宗の位置と課題」とのテーマで、約1時間半にわたって特別講演をいただいた。

辞令下付の後、 東洋大学社会学部教授の西山茂先生を講師にお迎えし「日本の宗教界における佛立宗の位置と課題」とのテーマで、約1時間半にわたって特別講演をいただいた。

氏には、9年前にも講演をいただいたことがあり、民衆主体の在家主義仏教の共鳴者として佛立宗にも多大の理解を示しておられるが、当日も持ち前の辛口の提言をいただいた。 現在進められている「御講の改良」についても、全ては実行にかかっており、御講の改良に止まらず寺院・宗門ともに在家講務が腹の底から随喜できる体制を整えることが大切である、とその問題点を的確にご指摘いただいた。

講演の後は質疑応答が行われ、昼食・休憩をはさんで研究発表のプログラムに入った。

研究発表者とその演題(1)高祖大士の信徒ご教導の一考察

-四条金吾氏について-学校教諭 伊藤薫博師

(2)御題目口唱の行規について

学校別科生 高須昭因師

(3)本門佛立宗系教団の紹介

-在家日蓮宗淨風会・法華宗獅子吼会について-研究所研究生 野口清継師

(4)御遺文編集の一断面

-撰時抄「五五百歳」の時を開導聖人は如何に感得されたか-研究所研究員 小林日元師

(5)南無久遠の御文に関する一考察

研究所研究員 川端薫貫師

(6)新役中誕生の傾向と対策

-役中体験談集「手をつないで」に学ぶ新しい役中づくりと育成方法の研究-研究所研究員 植田日事師

研究発表の野口清継師

最後に佛立研究所所長・木村日覚師の閉会の辞をもって、この日の研究発表大会が終了した。

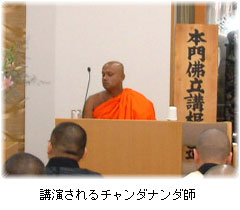

- チャンダナンダ師講演会

- 2003年9月3日(水)

[佛立宗に転宗のスリランカの僧]

佛立研究所では去る9月3日海外でも特にご弘通の伸展しているスリランカの仏教僧・チャンダナンダ師を招いて、研究所員や佛立教育専門学校生らの参加のもと研究所主催の講演会を本庁宗会議場で開催した。

スリランカでは、約5年前から福岡日雙師が布教活動を進めているが、チャンダナンダ師はスリランカ仏教協会の幹事の一員で、政府の外郭団体であるスリランカ国際友好協会の委員でもあり、その総会で福岡師が講演したのを機に交流が始まった。そして、佛立宗のご信心に興味を持たれて入信。部屋にも御本尊をお祀りされ日々御看経にも励まれている。

常に福岡師の活動を支援され、スリランカ仏教界と佛立宗との大きなパイプ役として活躍されているが、この度、佛立研究所の招待で来日され、今回の講演となったものである。

チャンダナンダ師は、現地の言葉・シンハラ語しかお話にならないため、当日は通訳として、日本に留学中のティラカ姉、ジャヤコーディー氏、イレーシャ氏もお招きしての講演会となった。

はじめに亀井日魁副所長の挨拶に続き、福岡師がチャンダナンダ師の紹介をされ、またスリランカ外務大臣・労働大臣・法務大臣・広報大臣・エネルギー省大臣・政党幹事・仏教協会会長から寄せられたメッセージを紹介された。

引き続き、チャンダナンダ師の講演が始まり、ご自身の活動やスリランカの国情・信仰について、また現地での佛立宗の活動等について話された。その後、様々な質疑応答の後、ともにお招きした三氏姉にも日本の印象などを語っていただき、ここでも活発な質疑応答が行われ、最後に石川日翠副所長のお礼の挨拶をもって、この日の講演会が終了した。

仏教の精神、敬いの心を土台として日常生活を営むスリランカの人々。その中にあって、発展を続けている佛立宗のご弘通の現況を聴講し、参加者一同「一天四海皆帰妙法」の祖願成就への思いを新たにした今回の講演会であった。

[スリランカ各界から寄せられたメッセージ]

去る9月3日、佛立研究所主催の講演会に、講演のため来日された 仏教僧チャンダナンダ師に託して、スリランカ政府、政界から本門佛立宗にメッセージが寄せられた。

佛立宗にメッセージを寄せてくださったのは、スリランカ政府の外務大臣、労働大臣、法務大臣、広報大臣、エネルギー大臣のほか、政党幹事、仏教協会会長といった方々であるが、以下、諸氏のメッセージをまとめたものの要旨を日本語に訳してご紹介させていただく。

[本門佛立宗へのメッセージ]

日本とスリランカの両国は文化的にも精神的にも強い絆で結ばれてきました。1951年に行われたサンフランシスコ講和条約締結に際し、戦勝国は日本に対し、その戦争責任を問い賠償請求を行いました。

しかしながら、我が国の大蔵大臣(後の首相)であったジャヤワールダナ氏は、釈尊の「怨みは怨みをもっては静まることなし。忍をもって行ずれば安らぎを得」の聖句を引用して、日本に対する賠償請求放棄を宣言しました。以来、日本と我が国は例をみない友好関係を築いてまいりました。

同時に、私たちスリランカ国民は、同じ仏教国である貴国に、特別の親近感を懐き、また、めざましい復興発展を遂げた貴国に、称讃、尊敬の念を懐いております。

私たちは、そのような国・日本から福岡日雙師が来られ、精力的に本門佛立宗の教えを説き、それによって佛立宗は、我が国に弘まりつつあります。

一昨年、同師には世界平和の塔の建立オープニングセレモニーの導師をつとめていただきました。

こうした活動は、両国の親善と相互理解に大きなかけ橋としての貢献、寄与を果たしてくださるものと期待いたしております。

このたびチャンダナンダ師が本門佛立宗に招かれて、講演を行う機会を与えていただいたことは、私どもにとっても大きな喜びとするところであります。

これを機に両国の友好の絆がさらに強まることを希望いたすと共に本門佛立宗が釈尊の教えに基づいて世界平和にさらに貢献されんことを祈念いたします。

佛立研究所 京都市上京区御前通一条上ル Tel:075-461-5802 Fax:075-461-9826

COPYRIGHT 2008 Butsuryu Research Institute Kyoto Japan ALL RIGHT RESERVED.